坐骨神経痛でよくあるお悩み

-

長時間

立っている

ことがつらい

-

少し歩くと

足が痛むので

休憩が必要だ

-

足に痛みや

しびれがある

-

座っていると

お尻がしびれる

足やお尻の痛みやしびれは

「坐骨神経痛」が生じているかもしれません

お尻や足の後ろ側にかけて痛みやしびれがある場合、

「坐骨神経痛」の可能性が考えられます。

坐骨神経痛では、長時間歩くことや座ることで痛みやしびれ症状が現れます。

日常生活に支障をきたすこともあるため、悩まされているという方も多いでしょう。

坐骨神経痛の症状を緩和・改善するには、

坐骨神経痛が生じる原因について理解することが大切です。

ここでは、坐骨神経痛が起こる原因や対処・予防法についてご紹介します。

坐骨神経痛の改善メニュー Recommend Menu

坐骨神経の役割と痛みが生じる原因

「坐骨神経」は神経の1つですが、ご存じないという方も多いでしょう。

坐骨神経が損傷したり圧迫されたりすると、お尻や足に痛みやしびれ症状が現れるといわれています。

坐骨神経とはどのような神経であり、痛みやしびれ症状が起こる原因についてみていきましょう。

【坐骨神経とは】

【坐骨神経とは】

人間は脳から全身に神経が繋がっており、神経に指令を送ることで身体を動かすことができて、神経から身体の情報を収集することができます。

坐骨神経は、坐骨を通って梨状筋と呼ばれるお尻の筋肉を抜け、足へ向かう末梢神経の1つです。

また、人間の身体に張り巡らされている神経の中で、最も太い神経だと言われています。

【坐骨神経の役割】

末梢神経は脳と脊髄からなる中枢神経と身体の各部を結んでおり、身体を動かしたり、温度を感じたりする伝導路でもあります。

末梢神経は、運動神経・知覚神経・自律神経の3つの神経から構成されています。

運動神経は身体を動かす神経で、知覚神経は痛みや温度などの感覚を伝える神経です。

自律神経は内臓や血管などの機能を調整する神経になります。

これらの神経が坐骨神経にあることで、私たちは足を動かしたり、足のしびれや痛みを感じたりすることができます。

また、坐骨神経は末梢神経の中で一番太く、サイズはボールペンくらい、長さも1メートルと最も長いといわれています。

【坐骨神経痛とは】

坐骨神経痛は病名ではなく、症状のことを指します。

坐骨神経がさまざまな原因によって圧迫・刺激され、痛みやしびれなどが現れる症状のことです。

坐骨神経痛は中高年に現れやすく、筋肉や骨などの組織が老化によって変形することで生じやすいと考えられています。

【坐骨神経痛が生じる原因】

●腰椎椎間板ヘルニア

通常であれば、椎間板内に存在する組織が、外側に飛び出すことで神経を刺激してしまう病気です。

老化による組織の変形や、スポーツによる腰への衝撃、日常生活での不良姿勢などが原因で生じるといわれています。

また、下肢の痛みやしびれ、腰痛などの症状が現れます。

●腰部脊柱管狭窄症

神経の通り道である脊柱管が狭くなることで神経が圧迫される病気です。

加齢が原因で生じるため、中高年の方に発症が多いです。

長時間歩くことや、腰を後ろに反らすと強い痛みが生じやすくなります。

●梨状筋症候群

お尻にある梨状筋という筋肉に坐骨神経が圧迫されることで痛みやしびれが現れる病気です。

デスクワークなど長時間座ることが多いなどお尻の筋肉への負荷が大きいことが原因で生じます。

【坐骨神経痛の症状】

坐骨神経痛は腰から足先に通っている神経なので、圧迫や刺激を受けることでお尻から足先に向かって痛みやしびれ症状が現れます。

また、坐骨神経痛は腰に繋がっているため、腰痛を伴うことが多いです。

痛みやしびれには個人差がありますが、何もしなくても痛みが生じることもあれば、一定の動きで痛みやしびれが強まることもあります。

つらい坐骨神経痛は日常生活で対処・予防しましょう

坐骨神経痛があると、座る・歩く・立つなど日常の何気ない動作でも痛みやしびれなどの症状が現れます。

そのため、外出も億劫になったり、生活で不便なことが増えたりすることもあるでしょう。

ここでは、坐骨神経痛の症状を少しでも緩和するために、日常で行える対処法をご紹介します。

また、坐骨神経痛の予防法も併せてご紹介しますので、日頃から取り入れるようにしてみてください。

【坐骨神経痛の対処法】

【坐骨神経痛の対処法】

●腰、臀部まわりのストレッチ

腰や臀部まわりの筋肉が緊張していると、坐骨神経が圧迫されやすくなってしまいます。

そのため、腰や臀部まわりをストレッチして筋肉の緊張をほぐすことで、痛みやしびれ症状の緩和が期待できます。

とくにデスクワークなど同じ姿勢が続く場合には、途中でストレッチを挟んで筋肉をほぐすようにしましょう。

椅子に座り、片足を反対側の足の太ももの上に乗せ、身体を前に倒していくストレッチは臀部の筋肉をほぐすことができるのでおすすめです。

●下肢を温める

筋肉が緊張して硬い状態になっていると血管が圧迫されて血流不良が生じ、坐骨神経も圧迫や刺激を受けやすくなってしまいます。

坐骨神経痛がつらい時には下肢を温め、血行を促進させましょう。

温めることで筋肉の緊張がほぐれて血行も促進され、坐骨神経の圧迫が緩和されやすくなります。

●腹筋を鍛える

お腹の筋力が低下していると正しい姿勢を維持することが難しくなります。

すると、身体のバランスが崩れ、坐骨神経が筋肉に圧迫されやすくなってしまいます。

そのため、腹筋を鍛え、正しい姿勢を維持することで坐骨神経痛の緩和が期待できます。

【坐骨神経痛の予防】

●日常的にストレッチを行う

日常の動作や不良姿勢により筋肉が緊張して硬くなると、坐骨神経が圧迫され、坐骨神経痛が生じてしまいます。

そのため、日常的にストレッチを行い、筋肉が硬くならないように柔軟性を高めましょう。

筋肉の柔軟性が高まれば、負荷も蓄積されにくくなるので坐骨神経痛の予防に繋がります。

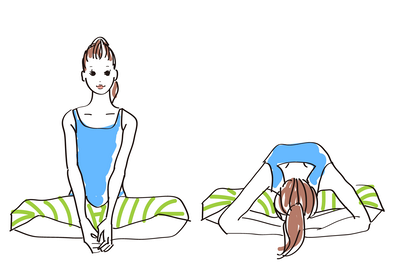

とくに股関節は日頃、積極的に動かすことが少ないため、しっかりストレッチすることをおすすめします。

床に座って両方の足裏を合わせ、身体を前に倒すことで股関節をほぐすことができます。

●腰まわりに負担をかけないようにする

腰まわりに負担がかかると筋肉が緊張し、坐骨神経が圧迫されやすくなってしまいます。

日頃から腰まわりに負担をかけすぎないように注意しましょう。

また、重い荷物を持つことは避け、中腰や座ったままなど同じ姿勢が長時間続くことも腰に負荷がかかるので避けるようにしましょう

●適度な運動をする

適度な運動は血行を促進し、筋肉の柔軟性を高めることができます。

また、筋力を強化することで腰まわりの負担が軽減され、坐骨神経痛の予防に繋げることができます。

ウォーキングやエクササイズなど適度な運動で強い身体づくりを目指しましょう。

世田谷総合鍼灸・整骨院【坐骨神経痛】アプローチ法

坐骨神経痛は多くの場合3つの原因によって起こるといわれています。

坐骨神経痛は多くの場合3つの原因によって起こるといわれています。

主に腰部のヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、梨状筋症候群。

この3つのケガによって坐骨神経痛が起こります。

太ももの裏から、脚の外側がしびれるなどが主症状で、ひどくなると立ち姿勢を保持することもつらくなります。

どの原因でも坐骨神経の通るラインで明らかな神経の狭窄(神経の通り道を狭くする)が起きている場合がほとんどです。

世田谷総合鍼灸整骨院では、坐骨神経痛に対して「鍼施術」を行うことで痛みの軽減、しびれの改善を目指します。

また、神経痛は冷えると症状がひどくなることから、とにかく身体を冷やさないようアドバイスをしております。

坐骨神経痛にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

著者 Writer

- 院長:島崎 建(シマザキ タテル)

- 生年月日:1989年2月23日

血液型:B型

出身:横浜市青葉区

趣味:ゴルフ

多くの患者様に鍼施術の素晴らしさを届けるために日々精進しております。

症状からメニューを選ぶ Select Menu

当院のご紹介 About us